今、日本で起こっているのは「人手不足」ではない!?「労働供給制約社会」に私たちはどのように向き合うべきか

その他 その他

地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本グループの地域創生コンサルティング会社)は、2025年3月上旬、NTT西日本の30府県域で各地域に向き合う支店長ら経営幹部を対象に「労働供給制約社会」をテーマとしたセミナーを開催しました。

「労働供給制約社会」とは、単なる人手不足に留まらず、さらなる人口減少や高齢化などによって「生活を維持するための労働力」を供給できなくなる社会です。この極めて深刻な状況は、企業・行政・コミュニティの運営、そして一人ひとりの生活に関するモデルが大きく変わることを示唆しており、企業(ビジネス)が果たすべき社会的役割も大きな転換が求められていると言えます。

本セミナーは、有識者による講演や実践者による事例紹介を通じて「地域創生」や「ビジネス」の次の展開に向けた示唆を出し、NTT西日本グループが地域社会に対して果たすべき役割について改めて考える機会としました。

これまで地域創生Coデザイン研究所では、「人々が主体的に共創できる社会」の実現に向けて、各種プロジェクトを通じた課題探索〜社会実装、研究活動を行ってきました。今回の取り組みをきっかけに、深刻な労働供給制約の状況に向き合う地域の皆さまに伴走し、より良い地域づくりをめざしていきます。

■2040年には人手不足1100万人!?

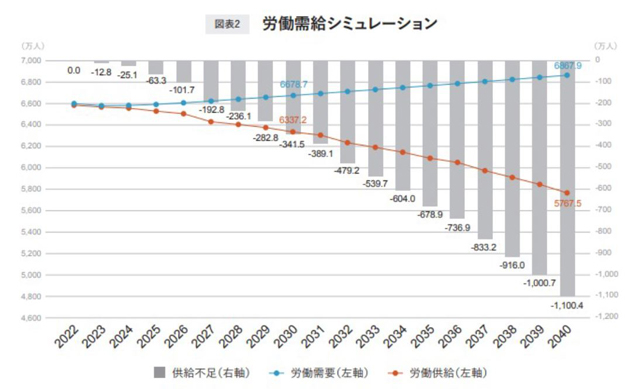

経済産業省出身で現在リクルートワークス研究所において本テーマに関する研究をリードする古屋星斗氏による、「2040年の労働需給シミュレーション(日本の人口動態統計をもとに予測)」の最新研究や分析結果では、2040年には1100万人の人手不足が起こるといわれています。

<なぜ人手が足りなくなるのか>

・人口が増えるのは「85歳以上」だけ。64歳以下は大幅減、65~84歳は微減

・高齢者の消費量=労働需要は増えるが、人手=労働供給は足りない状況が続く。2040年には1100万人が足りないというシミュレーション

・例えば、病院外来や介護はパンクする。80代の外来受診は30~50代に比べ約3倍

<この影響で起こりうることは>

・家族が介護等を担う必要があるため、働き世代が週5日勤務できなくなる

・一方企業では、労働力確保をするため、求人数を急増させ採用の取り合いになる

<ではどうすればよいか>

・とにかく生産性を上げるしかない。機械化、自動化、AI・ロボットを入れる。特にエッセンシャルワークと自治体のDXが急務

・DXだけではなく「ムダ」をいかになくすか。週平均4.9時間がムダというデータがある

・日本が世界に勝っていけるのは「省力化産業」。技術を使って、人の仕事のあり方を変える

<省力化産業のほかに成長する産業とは>

・「一人暮らし高齢者」の生活を支える産業。人口は減るが世帯数は減らない

・病院や介護施設以外の高齢者向けプラットフォーム、エンターテインメントが必要になる

リクルートワークス研究所 主任研究員 古屋星斗氏による特別講演

■【地域での取り組み事例】警備業界、山形県酒田市

株式会社セキュリティ庄内 常務取締役 阿部学氏による取り組み事例紹介

株式会社セキュリティ庄内 常務取締役 阿部学氏によると、警備業界では、年代別の人員増減傾向として、ここ5年で69歳以下がマイナス15,000人なのに対し、70歳以上がプラス30,000人という事態が発生。そこで、その原因の一つとなる離職率改善の取り組みとして、株式会社セキュリティ庄内では、ユニフォームを「ポロシャツ」にするなど警備業のイメージ刷新、従業員のストレス軽減に向けた挑戦などを行っています。

また、庄内地域や酒田市では、地域課題を解決する人材育成を図っていて、阿部氏も参加する空き家問題の解決プロジェクトや、商工会議所青年部におけるコミュニティ形成などに若手経営者が積極的に参加し、「人」を中心に地域を盛り上げる動きが活発化しています。

■【地域での取り組み事例】福岡県大牟田市

<一般社団法人 大牟田未来共創センター 代表理事 原口悠氏による取り組み事例紹介

人口10万人を超える市で高齢化率が全国で2番目に高い大牟田市において、新たな社会システムの実現をめざす「大牟田未来共創センター(通称:ポニポニ)」では、大牟田における労働供給制約の現状や危機感を地域で共有することを始めています。具体的には、地域における生産年齢人口をめぐる現状や推移について整理し、一人ひとりの価値が高まる労働供給制約社会において欠かせない「人の可能性がどのくらい発揮されているか」という観点での分析を行うなど、さまざまなデータの見える化に着手。その上で、地域の置かれている状況を踏まえた提案書「大牟田への提案2024」を作成し、民間の立場から自治体を含めた地域の主体に対し、地域構想の提案を行っています。

また、労働供給制約社会において重要な“やらない”判断(意思決定、合意形成)の前提となる「立場や業界を超えた活発な議論」の実現を支援する生成AIの活用について、NTT研究所および地域創生Coデザイン研究所と協働した実証実験「会議シンギュラリティ」を行なっています。それは、ポジショントーク(自分の立場・役割に求められていることや自分の組織に有利なことしか話さないこと)に陥ったり、上の立場の人の意見に左右されたりしがちな地域の会議に『空気の読めないAI』を参加させることで、見えない地域の構図(力関係)が崩れ、自然と議論が巻き起こるというものです。

▼AIコンステレーションを活用した市民参加型ワークショップ「会議シンギュラリティ」ご紹介ムービーはこちら

https://youtu.be/AbF9baEccEI?si=rZw0-ogs9QOvPy0W

■NTT西日本は労働供給制約社会にどう向き合っていくのか

地域創生Coデザイン研究所は、NTT西日本グループの地域創生分野のシンクタンクとして、NTT西日本各支店が展開する通信インフラの維持・提供、企業や自治体の課題解決に留まらず、深刻な労働供給制約の状況に向き合う地域の皆さまの試行錯誤に伴走し、より良い社会を見据えた提案や取り組みを推進してまいります。

ゲストと地域創生Coデザイン研究所によるパネルディスカッション

▼「労働供給制約社会」トップセミナーダイジェストムービーはこちらから

https://youtu.be/OLBwSjie67g?si=1R0jOy5_ja5I-tgh

※記載している情報は発表日時点のものです。現時点では発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともにご注意をお願いいたします。

今、日本で起こっているのは「人手不足」ではない!?「労働供給制約社会」に私たちはどのように向き合うべきか

今、日本で起こっているのは「人手不足」ではない!?「労働供給制約社会」に私たちはどのように向き合うべきか