北陸の未来を産官学で考える。Well-Being指標を活用した地域活性化プロジェクト検討で得られたものとは~「北陸未来共創フォーラム/地域人材育成プログラム」~

北陸 石川県

地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本グループの地域創生コンサルティング会社)は、金沢大学・篠田隆行教授が座長を務める「北陸未来共創フォーラム 地元人材育成分科会(地元人材のキャリアアップ・スキルアップ支援ワーキング)」の取り組みにおいて、北陸エリアの地域活性化に向けた実践的スキル習得およびプロジェクト企画(政策アイディア)検討の伴走支援を行いました。

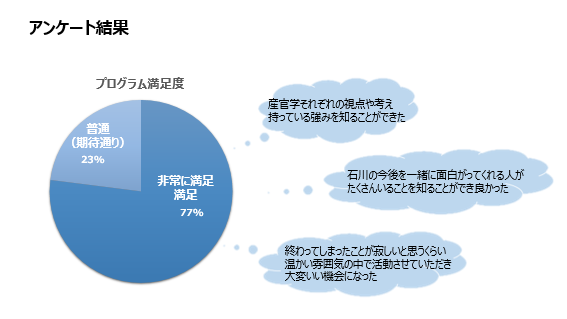

2024年10月~2025年2月の約半年間におよぶプログラムには、地域課題解決や今後の新たな北陸エリアを創造するプロジェクト企画の検討に向け、北陸地域の自治体職員、金沢大学の学生、地域企業から約30名が参加。産官学さまざまな立場や世代、価値観の参加者が共に地域に向き合う場とすることで、それぞれが新たな気づきや学びを得るだけでなく、地域の未来を共創するコミュニティの形成に繋げると共に、各課題解決に向けてそれぞれの強みやアセットを持ち寄って議論することで、個別の取り組みでは困難なハードルを乗り越える可能性を感じていただく機会となりました。

地域創生Coデザイン研究所は、今回生まれたプロジェクト企画について、地域の皆さまの共創・協働による実現・具現化を引き続き伴走し、地域課題解決や未来創造を支援します。

■地域活性化をめざす実践的なスキル習得

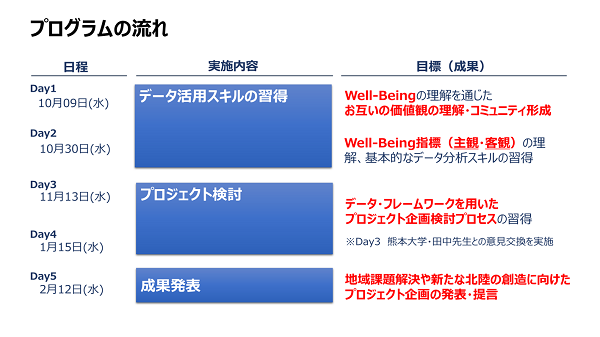

本プログラムは、単なるアイディアコンテストに終わらず、生み出されたプロジェクト企画の実践による地域課題解決を目的に、①データ活用スキルの習得、②プロジェクト検討のワークショップ、③成果発表の3つのステップで取り組みました。

図1.本プログラムの全体像

■データ活用による地域の現状把握

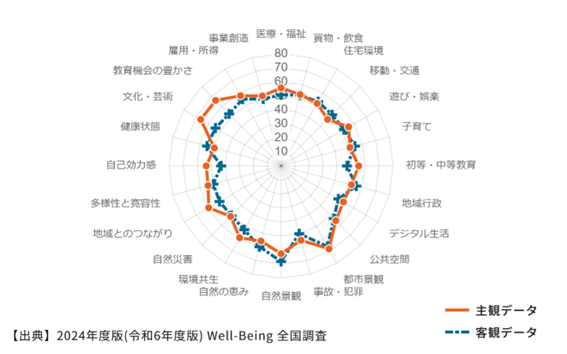

Well-Being指標(ウェルビーイング指標、地域幸福度指標)を用いることで、多様な参加者が共通のデータを通じて地域の“課題”と“強み”を把握した上で、取り組むべき領域や目標値の合意形成を後押しします。

特に、“課題”に目を向けがちな多くの参加者にとって、自分の住む地域が持つ“良さ”や“長所”への気づきとなり、新鮮な驚きをもたらすと共に、データと参加者の体感とのギャップは新たな視点(疑問点)をもたらし、プロジェクト企画に向けた議論の活性を促しました。

(Well-Being指標とは?)

Well-Being(地域幸福度)指標とは、客観指標(オープンデータによる客観データ)と主観指標(アンケートによる主観データ)をバランスよく活用し、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感(Well-being)」を数値化・可視化したものです。市民一人ひとりが「デジタル化・スマート化は自分にとってどういう意味があるか」を理解するためにも、デジタル化・スマート化に伴う心豊かな暮らしの変化を可視化することをめざしています。

また、デジタル田園都市国家構想では、めざす「心ゆたかな暮らし」(Well-Being)と「持続可能な環境・社会・経済」(Sustainability)の実現に向けた取り組みにおいて、行政だけでなく産官学、市民を含めた様々なプレイヤーの協力を引き出すツールとして活用されています。

参考URL:https://www.sci-japan.or.jp/LWCI/index.html

図2.Well-Being指標のイメージ

■多様な視点を持った交流の重要性

プログラムでは、産官学さまざまな立場や世代、価値観の参加者が共に地域に向き合う場とすることで、地域課題に対する多角的アプローチをめざしました。新たなアイディアや視点を得ることで、個々の取り組みでは難しかった、互いの強みを活かしたプロジェクト企画が生まれました。

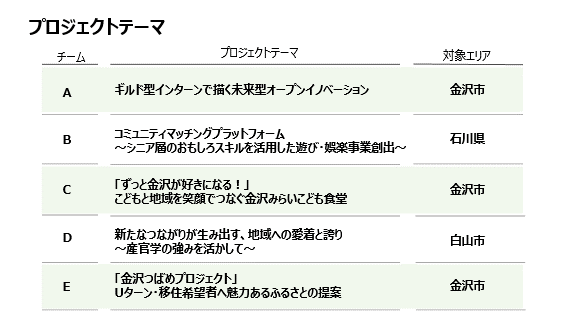

■実践的なプロジェクトの提案と発表

プログラムの最終日には、参加者による真剣なプレゼンテーションと活発な意見交換が行われ、地域のステークホルダーからも前向きなコメントが寄せられました。本プログラムを通じ生まれたプロジェクトが実践されることによる地域の貢献イメージを共有し、参加者の学びが深まる機会となりました。

■持続的な発展に向けた取り組み

地域創生Coデザイン研究所は、今後も「北陸未来共創フォーラム」をはじめとした取り組みを支援し、地域のさまざまなステークホルダーとの共創による課題解決やオープンイノベーションを推進していきます。私たちは、地域のみなさまの多様な視点の交流による新たな価値感やアイディアを地域の発展に活かすことをめざしていきます。

▼金沢大学 篠田教授および参加者インタビューはこちらから

https://youtu.be/seyDId8WtEw?si=5roR8fjq_FJDfZA5

※記載している情報は発表日時点のものです。現時点では発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともにご注意をお願いいたします。

北陸の未来を産官学で考える。Well-Being指標を活用した地域活性化プロジェクト検討で得られたものとは~「北陸未来共創フォーラム/地域人材育成プログラム」~

北陸の未来を産官学で考える。Well-Being指標を活用した地域活性化プロジェクト検討で得られたものとは~「北陸未来共創フォーラム/地域人材育成プログラム」~